Messumfang sowie Beschreibung der einzelnen optometrischen Messungen bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibstörung

von Wolfgang Dusek, PhD

Einleitung

Diese Information richtet sich in erster Linie an Eltern betroffener Kinder sowie an interessierte Lehrer oder Betreuer betroffener Kinder und ist daher vereinfacht formuliert. Detaillierte Fachinformationen zum Thema Optometrische Messungen bei Kindern mit Lesestörung sowie die veröffentlichten Studien befinden sich unter

https://www.dusek.at/downloads.

Der folgend beschriebene Messumfang sowie alle angeführten Messungen sind international üblich und durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten belegt. Alle Messungen werden im Beisein der Eltern oder eines Elternteiles durchgeführt.

Lesen ist eine spezialisierte Form der Kommunikation. Dem visuellen System kommt bei dieser Kommunikationsform eine sehr wichtige Aufgabe zu. Speziell bei Kindern die den Leseprozess erlernen, spielt ein exakt funktionierendes Visualsystem eine besonders große Rolle. Deutliches und bequemes Erkennen der zu lesenden Symbole, also der angebotenen Buchstaben, spielt beim Erlernen des Lesens deshalb so eine große Rolle, weil letztendlich diese vorab unbekannten Symbole identifiziert werden müssen bevor durch zielgerichtetes Üben ein effizientes Lesen erarbeitet werden kann. Unter effizientem Lesen versteht man, dass aus einem dargebotenen Text Wissen erarbeitet werden kann. Eine adäquate Sehschärfe ist eine Notwendigkeit, um Buchstaben zu erkennen und identifizieren. Der Begriff der Sehschärfe muss allerdings etwas erweitert werden. Nicht nur die monokulare (einäugige) Sehschärfe spielt eine Rolle, sondern auch die binokulare (beidäugige) Sehschärfe und die binokulare Nahfunktion. Zur binokularen Nahfunktion zählt eine gut und exakt funktionierende Naheinstellfähigkeit beider Augen (Akkommodation) sowie eine ausreichende und schnell funktionierende Einwärtsbewegung der Sehachsen (Konvergenzfähigkeit) des Augenpaares. Sowohl die Scharfstellung beider Augen als auch die Ein- und Auswärtsbewegung beider Augen muss harmonisch, rasch und ausdauernd funktionieren um Lesen erlernen zu können.

Messumfang

Befragung zur Evaluierung der Symptome

Vor Beginn der Messungen werden standardisierte Fragen durchgearbeitet und eventuell vorhandene Symptome ermittelt1, 2. Die meisten Fragen richten sich direkt an die Begleitperson – meistens die Mutter des betroffenen Kindes, manche Fragen richten sich direkt an das betroffene Kind.

Bei der Erfassung der Symptome wurde in dieser Studie auf die Erfahrung des Autors im Umgang mit Kindern Rücksicht genommen. Es hat sich bei der Evaluierung über die Befindlichkeit eines Kindes als sinnvoll erwiesen zuerst die Eltern zu befragen und erst in einem zweiten Schritt direkt das betroffene Kind zu befragen. Daher richten sich die meisten Fragen vorab an die Eltern (Mutter).

Link zum Online-Befragungsformular für Kinder mit Lese- Schreibstörung:

https://www.dusek.at/eintrag-2/symptom-formular-kinder

Objektive Refraktion

Die Vorprüfung auf eventuelle signifikante refraktive Abweichungen erfolgt mittels Fernskiaskopie und MEM-Skiaskopie. Diese Messungen erfolgen vor der gegebenenfalls notwendigen subjektiven Refraktion.

Fernskiaskopie: Eventuelle refraktive Abweichungen der Augen werden mit einer für Kinder optimierten statischen Fernskiaskopie durchgeführt. Die Messung wird in 50 cm durchgeführt und dieser Abstand durch vorhalten von +2,00 D am rechten und linken Auge mittels des +2,00/-2,00 Flippers kompensiert. Dabei werden die Kinder angewiesen einen Kreis entsprechend Visus 0,8 am Polatest zu fixieren, eventuell erkennbare signifikante Refraktionsfehler werden mittels Messgläser in einer kindergerechten Messbrille ausgeglichen3, 4. Die skiaskopisch ermittelten dioptrischen Werte werden im Anschluss nochmals subjektiv (mittels Befragung des Kindes) abgeglichen.

MEM Retinoscopy (Monocular Estimation Method): Diese Überprüfung des akkommodativen Responses erfolgt nach der Korrektion eines eventuell vorhandenen Sehfehlers in der Ferne. Es wird in 40 cm skiaskopiert, am Skiaskop befindet sich eine geeignete Leseprobe. Das Kind blickt mit beiden Augen auf die Leseprobe und soll den Text vorlesen. Der Prüfer skiaskopiert das rechte und linke Auge und überprüft die tatsächlich eingestellte Akkommodation. Normalerweise findet man einen Wert zwischen + 0.25 bis + 0.75. Es wird die notwendige Korrektion bis zum Flackerpunkt nur monokular und kurz vorgehalten. Zuerst am rechten und dann am linken Auge. Ist eine höhere Korrektion als + 0.75 notwendig, dann ist der akkommodative Response zu gering5, 6 (Abb. 1).

Abb. 1. MEM Skiaskopie zur Messung des akkommodativen Responses.

Sehschärfenbestimmung

Die Ermittlung der einäugigen (monokularen) sowie beidäugigen (binokularen) Sehschärfe soll in der Ferne in einer Entfernung von mindesten 5 Metern und in der Nähe mit standardisierten Sehzeichen durchgeführt werden (Zeiss Polatest ISO 8597)7-9. Kinder ohne Brillenkorrektion werden angewiesen ein Auge mit dem Cover- Occluder abzudecken und die Sehzeichen einzeln vorzulesen. Acht von zehn Sehzeichen müssen richtig gelesen werden damit der Visus (Maß der Sehschärfe) als erreicht akzeptiert wird. Bei Kindern mit vorhandener signifikanter Brillenkorrektur2 (≥+1.00D Weitsichtigkeit, ≤-0.50D Kurzsichtigkeit, ≤-1.00DC Astigmatismus oder ≥1.00D Unterschied zwischen rechtem und linkem Auge) wird der gleiche Messablauf mit der Brillenkorrektion durchgeführt (Abb. 2).

Abb. 2. Subjektive Refraktion mit kindergerechter Messbrille.

Status des beidäugigen Sehens

Ideales beidäugiges Sehen liegt vor, wenn unter natürlichen Tageslicht-Bedingungen das Augenpaar ein in der Ferne liegendes Objekt, wenn nötig mit Korrektion, deutlich erkennt und auf beiden Augen die gleiche Sehschärfe (altersgemäße Sehschärfe) erreicht wird10, 11. Weitere Voraussetzung für ideales beidäugiges Sehen ist die exakte Fixierung des angeblickten Objektes mit dem rechten und linken Auge, damit das Bild des angeblickten Objektes tatsächlich jeweils im Sehzentrum abgebildet wird12. Die exakte Fixierung sollte in jeder Entfernung ohne zusätzliche Muskelanstrengung erreicht werden13. Viele Kinder und Erwachsene müssen aber zusätzlich Muskelkraft aufwenden um exakt zu fixieren, in diesem Fall liegt ein Ruhestellungsfehler (Heterophorie) vor14. Zwei Prüfverfahren werden angewendet, die assoziierte Prüfung mittels Kreuztest am Zeiss-Polatest und die dissoziierte Prüfung mittels alternierenden Cover-Test (Abb. 3).

Abb. 3. Alternierender Cover-Test. Das Kind blickt auf ein Fixierobjekt in der Ferne, ein Auge

wird 4-5 Sekunden abgedeckt, danach wird rasch das andere Auge für 4-5 Sekunden abgedeckt.

Das Aufgedeckte Auge wird auf eine eventuelle Einstellbewegung geprüft. Wird eine

Einstellbewegung beobachtet dann wird diese mittels Prismenleiste neutralisiert.

Ideale, exakte Fixierung wiederum ist die Voraussetzung einer isovalenten (gleichwertigen) Verarbeitung des Seheindruckes des rechten und des linken Auges in der Sehrinde (Visueller Cortex)15. Werden die beiden Seheindrücke gleichwertig in der Sehrinde des Gehirns verarbeitet, dann wird auch dreidimensional (Sehen mit Stereopsis) gesehen16. Die Prüfung auf Stereopsis erfolgt am Differenzierten-Stereo-Test des Zeiss-Polatest.

Damit erklären sich die nächsten Messungen. Es wird also nun die Stereopsis in Qualität und Quantität gemessen, diese spezifische Messung ist aber zur Zeit nur mit wenigen Messgeräten möglich (z.B. Zeiss Polatest17). Weiters wird geprüft, ob ein Ruhestellungsfehler vorliegt7.

Wird also eine altersmäßig adäquate Sehschärfe am rechten und am linken Auge ohne notwendige Korrektion erreicht und wird eine spontane Stereopsis (3-D nach vorne und 3-D nach hinten) bis zu einem sehr feinen Tiefenabstand erreicht und weiters kein Ruhestellungsfehler gemessen, dann liegt Emmetropie (Rechtsichtigkeit) und Orthophorie (Augenstellung ohne Ruhestellungsfehler) vor13.

Okuläre Motilität

Die Durchführung des Tests mit einer schwachen Lampe hat bei Kindern den Vorteil, das sowohl eine subjektive Antwort möglich ist und der Prüfer gleichzeitig objektiv den Lichtreflex auf der Cornea beobachten kann. Der Lichtreflex muss während der Blickverfolgung in beiden Augen in der Mitte der Pupille abgebildet werden18, 19. Liegt eine Störung der Motilität vor dann wird das betroffene Kind zu einem Ophthalmologen (Augenarzt) weitergeleitet.

Prüfung der Naheinstellung

Bei jedem muskulären System können unterschiedliche motorische Eigenschaften wie Kraft, Ausdauer, Kontraktionsgeschwindigkeit, Haltekraft, Schnelligkeit und Koordinationsfähigkeit gemessen werden. Für jede dieser Eigenschaften muss ein jeweils geeigneter Test durchgeführt werden, bei einer Maximalkraftmessung kann eben nur die motorische Eigenschaft Kraft gemessen werden20.

Das gleiche Prinzip kommt bei der Prüfung des Nahsystems, bestehend aus Akkommodation und Konvergenz, zur Anwendung. Mit einer einzelnen Messung des Nahsystems kann die Effektivität der Naheinstellung keinesfalls ausreichend beurteilt werden13. Ein entsprechender Messumfang muss also abgearbeitet werden und die Messergebnisse müssen entsprechend ausgewertet werden um eine sinnvolle und hilfreiche Korrektion zu empfehlen13.

Scharfstellsystem der Augen (Akkommodation):

Ein emmetropes (rechtsichtiges) Augenpaar fixiert ein Objekt in der Ferne, das Objekt wird also in beiden Augen ohne notwendige Korrektion scharf (deutlich) auf der Netzhaut beider Augen abgebildet. Wird nun ein Objekt in der Nähe angeblickt, dann muss mit beiden Augen fokussiert werden, also die Brechkraft beider Augen erhöht werden, damit das Nahobjekt deutlich gesehen wird14. Diese Anpassung der Brechkraft an unterschiedliche Entfernungen wird mit der Augenlinse durchgeführt, diesen Vorgang nennt man Akkommodation des Auges. Die Anpassung der Brechkraft bei einem Blickwechsel von der Ferne auf die Nähe bezeichnet man als positive Akkommodation und einen Blickwechsel von der Nähe auf die Ferne als negative Akkommodation14, 21.

Fixiersystem der Augen (Konvergenz):

Fixiert ein Augenpaar ein Fernobjekt, dann sind die Sehachsen beider Augen parallel Richtung Objekt ausgerichtet. Das Objekt wird einfach und nicht doppelt gesehen. Findet nun ein Blickwechsel von der Ferne in die Nähe statt, dann müssen beide Augen eine leichte Einwärtsdrehung vollziehen damit die Sehachsen in eine Konvergenzstellung gebracht werden, sich im angeblickten Nahobjekt treffen und das Nahobjekt einfach und nicht doppelt gesehen wird22, 23. Diese Anpassung der Sehachsen an unterschiedliche Entfernungen nennt man Konvergenz. Das Nachführen der Sehachsen bei einem Blickwechsel von der Ferne auf die Nähe bezeichnet man als positive Konvergenz und bei einem Blickwechsel von der Nähe auf die Ferne als negative Konvergenz22, 24.

„Kraft“ der Akkommodation:

Die Ermittlung der absoluten Akkommodation erfolgt einäugig – das zweite Auge wird abgedeckt - mittels “Push up Test”25. Dabei wird ein kleines Sehzeichen so lange angenähert bis es undeutlich gesehen wird, dieser Vorgang wird 5- bis 10-mal wiederholt. Der Abstand der letzten drei Wiederholungen wird gemessen und der Durchschnittswert notiert26, 27 (Abb 4.).

Abb. 4. Prüfung der maximalen Akkommodation.

„Kraft“ der Konvergenz:

Es wird der sogenannte Nahpunkt der Konvergenz (Near Point of Convergence NPC) gemessen, dabei wird eine Untersuchungslampe mit kleinem Lämpchen so lange angenähert bis das Kind die Lampe doppelt sieht oder der Prüfer eine Auswanderung eines der beiden Augen erkennt (break point)28. Nach diesem Moment wird die Lampe wieder langsam vom Kind entfernt bis die Lampe wieder einfach gesehen wird oder der Prüfer die wieder aufgenommene Fixation erkennt (recovery point). Dieser Vorgang wird 5- bis 10-mal wiederholt und der Durchschnittswert der letzten Messungen notiert29, 30 (Abb 5.).

Abb. 5. Prüfung der maximalen Konvergenz.

„Einstellgeschwindigkeit“ der Akkommodation:

Die Einstellgeschwindigkeit sowie die Festigkeit der Verknüpfung mit der Konvergenz wird mittels Accommodative Facility Test geprüft. Das Kind fixiert ein möglichst kleines Objekt in 40 cm. Damit das Objekt deutlich gesehen wird muss das Augenpaar 2,5 dpt akkommodieren. Und damit das Objekt binokular einfach gesehen wird muss ein Winkel der Konvergenz von 13 cm/m aufgebracht werden (Abhängig vom Augenabstand). Durch Vorhalten des +2.00/-2.00-Flippers, ein spezieller Vorhalteclip, wird nun die Akkommodation gestört und die Kompensationszeit der Störung gemessen. Bei einer normalen und gut funktionierenden Verknüpfung zwischen Akkommodation und Konvergenz wird diese Störung 10 x bis 14 x pro Minute ausgeglichen31. Dabei ist zu beachten, dass das Kind das Objekt deutlich und gleichzeitig einfach (nicht doppelt) sieht. Der „Accommodative Facility Test“ wird binokular und monokular durchgeführt. Ergibt sich binokular ein reduzierter Wert cm/m aber monokular ein normaler Wert c/m dann liegt eine accommodative Vergenzstörung vor und sollte mit Visual Therapy verbessert werden. Ist der Wert c/m binokular und monokular reduziert, dann liegt eine Störung der Akkommodation vor und sollte mit einem geeigneten Nahzusatz korrigiert werden32 (Abb. 6).

Abb. 6. Durchführung des Accommodative Facility Test.

„Einstellgeschwindigkeit“ der Konvergenz:

Die Einstellgeschwindigkeit sowie die Festigkeit der Verknüpfung mit der Akkommodation wird mittels Vergence Facility Test geprüft. Das Kind fixiert in 40 cm ein kleines einzelnes Sehzeichen. Es wird ein Facility-Prisma 3 cm/m BI / 7 cm/m BA vorgehalten. Zuerst 3.00 BI bis das Kind sagt, dass das Objekt klar und einfach gesehen wird33. Dann wird spontan auf 7.00 BA gewechselt und das Kind sagt wenn es das Objekt wieder klar und einfach sieht. Bei gut funktionierender Konvergenz sollten 16 Zyklen per Minute möglich sein. Ein Wert unter 10 cpm weist auf eine Störung der Vergenz hin. Wird die Verzögerung bei Vorhalten von 7.00 BO verursacht, dann ergibt sich ein Hinweis für eine CI34, 35 (Abb 7.).

Abb. 7. Durchführung des Vergence Facility Test.

Nervale Verbindung zwischen Akkommodation und Konvergenz:

Die Größenordnung an Konvergenz, welche sich bei Aktivierung einer Dioptrien Akkommodation automatisch einstellt wird mit der Bestimmung des AC/A Quotienten ermittelt36. Das Kind fixiert ein sehr kleines einzelnes Sehzeichen in 40 cm Abstand. Es wird der Alternating Cover Test durchgeführt und eine eventuell auftretende Einstellbewegung mit der Prismenleiste ausgeglichen. Nun wird vor beiden Augen -1.00 vorgehalten und erneut der Alternating Cover Test durchgeführt. Die Differenz beider Messungen zeigt den AC/A Quotienten37.

Artikel zum Thema Optometrische Messungen bei Kindern mit Lese- Schreibstörung:

- Störungen visueller binokularer Fern- und Nahfunktionen bei Schulkindern mit und ohne Lese- und Schreibstörung in Österreich

- Prismatische Lesebrille, Visualtraining oder keine Maßnahme – was ist die beste Versorgung? Der Vergleich unterschiedlicher Versorgungen von Konvergenz Insuffizienz bei Kindern mit Lesestörung

- Was ist die effektivste Versorgung bei Kindern mit Lesestörung und vorliegen eines Konvergenz Exzesses? Vergleich unterschiedlicher Versorgungen bei Kindern mit Lese-Schreibstörung und Konvergenz Exzess

- Evaluation und Versorgung von Akkommodativer Konvergenz Dysfunktion bei Schulkindern mit Lesestörung: Vergleich unterschiedlicher Versorgungen bei Schulkindern mit Akkommodativer Konvergenz Dysfunktion

Referenzen

1.Scheiman, M., G.L. Mitchell, S. Cotter, J. Cooper, M. Kulp, M. Rouse, E. Borsting, R. London, and J. Wensveen (2005). A randomized clinical trial of treatments for convergence insufficiency in children / Ed. 123 /

2.Dusek, W., B.K. Pierscionek, and J.F. McClelland, A survey of visual function in an Austrian population of school-age children with reading and writing difficulties. 2010, BMC Ophthalmol 10, p. 16

3.McClelland, J.F. and K.J. Saunders, The repeatability and validity of dynamic retinoscopy in assessing the accommodative response. 2003, Ophthalmic Physiol Opt 23(3), p. 243-250

4.Saunders, K.J. and C.A. Westall, Comparison between near retinoscopy and cycloplegic retinoscopy in the refraction of infants and children. 1992, Optom

Vis Sci 69(8), p. 615-622

5.McClelland, J.F. and K.J. Saunders, Accommodative lag using dynamic retinoscopy: age norms for school-age children. 2004, Optom Vis Sci 81(12), p. 929-933

6.Martinez, M.d.P.C., Comparison between MEM and Nott Dynamic Retinoscopy. 2000, Optom Vis Sci 77, p. 119-120

7.Haase, H.J., Binocular testing and distance correction with the Berlin Polatest (trnsl. Baldwin, W.). 1962, J. Am. Optometry Assoc. 34, p. 115-125

8.Brautaset, R.L. and J.A. Jennings, Associated phoria and the measuring and correcting methodology after H.-J. Haase (MKH). 2001, Strabismus 9(3),

p. 165-176

9.Bauman, H.E., Use of the polatest in practice. 1969, Ophthalmologica 158,

p. 612-621

10.Saunders, K.J., J.M. Woodhouse, and C.A. Westall, The modified frisby stereotest. 1996, J Pediatr Ophthalmol Strabismus 33(6), p. 323-327

11.Salt, A.T., A.M. Wade, R. Proffitt, S. Heavens, and P.M. Sonksen, The Sonksen logMAR Test of Visual Acuity: I. Testability and reliability. 2007, J Aapos 11(6), p. 589-596

12.Goersch, H., R. Kruger, G. Stollenwerk, and U. Wulff, Is determination of fixation disparity with the H.-J. Haase measurement and correction method reliable? 2000, Klin Monbl Augenheilkd 217(5), p. 312-314

13.Scheiman, M. and B. Wick (2002). Clinical Management of Binocular Vision / Lippincott Williams & Wilkins Ed. 2nd 2 / ISSN 0-7817-3275-1

14.Diepes, H. (1975). Refraktionsbestimmung / Verlag Bode Gmbh. &Co. KG, Pforzheim Ed. 2nd Book /

15.Snell, R.S. and M.A. Lemp (1998). Clinical Anatomy of the Eye / Blackwell Science Ed. 2nd / ISBN 0-632-04344-X

16.Ciner, E.B., E. Schanel-Klitsch, and M. Scheiman, Stereoacuity development in young children. 1991, Optom Vis Sci 68(7), p. 533-536

17.Haase, H.J. (1999). Winkelfehlsichtigkeiten und Fixationsdisparation / Verlag Bodel Ed. 1st / ISBN 3-9800378-7-8

18.Boylan, C. and R.A. Clement, Excursion tests of ocular motility. 1987, Ophthalmic Physiol Opt 7(1), p. 31-5

19.Lepore, F.E., Disorders of ocular motility following head trauma. 1995, Arch Neurol 52(9), p. 924-6

20.Hüter-Bacher, A., M. Dölker, D. Klein, W. Laube, J. Schembacher, and R. Völker (2011). Biomechanik, Bewegungslehre, Leistungsphysiologie, Trainingslehre / Thieme Verlag KG, Stuttgart Ed. 2. / 978-3-13165102-0

21.Dusek, W.A., B.K. Pierscionek, and J.F. McClelland, An evaluation of clinical treatment of convergence insufficiency for children with reading difficulties. 2011, BMC Ophthalmol 11, p. 21

22.Birnbaum, M.H., Optometric Managment of Nearpoint Vision Disorders. 1993, Butterworth-Heinemann 416, ISBN 0-7506-9193-x

23.Dusek, W., B.K. Pierscionek, and J.F. McClelland, Working Distance of Children between 7 to 14 Years of Age and Calculation of the Convergence Angle and the Prismatic Correction for Treatment of Convergence Insufficiency. 2011, European Academy of Optometry and Optics, Prague, Research Poster

24.Dusek, W., Der Leseabstand bei Schulkindern im Alter 7 bis 14 mit und ohne Lesestörung und seine Auswirkung auf die Konvergenz. 2012, WVAO-Optometrie 1/12, p. 18-26

25.Goss, D.A., Clinical accommodation testing. 1992, Curr Opin Ophthalmol 3(1), p. 78-82

26.Sterner, B., M. Gellerstedt, and A. Sjöström, The amplitude of accommodation in 6 - 10 year oöd children - not as good as expected. 2004, Ophthalmic Physiol Opt 24, p. 246-251

27.Dusek, W., Störungen visueller binokularer Fern- und Nahfunktionen bei Schulkindern mit und ohne Lese- und Schreibstörung in Österreich. 2011, WVAO-Optometrie 4/11, 0030-4123 G13683 p. 18-28

28.Dusek, W., Treatment of Binocular Vision Anomalies that Underlie Reading and Writing Difficulties, in Life and Health Science. 2012, University of Ulster: Coleraine. p. 302.

29.Maples, W.C. and R. Hoenes, Near point of convergence norms measured in elementary school children. 2007, Optom Vis Sci 84(3),

30.Hayes, G.J., B.E. Cohen, M.W. Rouse, and P.N. De Land, Normative values for the nearpoint of convergence of elementary schoolchildren. 1998, Optom Vis Sci 75(7), p. 506-12

31.Buzzelli, A.R., Stereopsis, accommodative and vergence facility: do they relate to dyslexia? 1991, Optom Vis Sci 68(11), p. 842-6

32.Dusek, W., Prismatische Lesebrille, Visualtraining oder keine Maßnahme, was ist die beste Versorgung? Der Vergleich unterschiedlicher Versorgungen von Konvergenz Insuffizienz bei Kinder mit Lesestörung 2012, WVAO-Optometrie 2/12,

33.Buzzelli, A.R., Vergence facility: developmental trends in a school age population. 1986, Am J Optom Physiol Opt 63(5), p. 351-355

34.Dusek, W., Was ist die effektivste Versorgung bei Kindern mit Lesestörung und vorliegen eines Konvergenz Exzesses? Der Vergleich unterschiedlicher Versorgungen von Konvergenz Exzess bei Kinder mit Lesestörung. 2012, WVAO-Optometrie 4/12,

35.Dusek, W., B.K. Pierscionek, and J.F. McClelland, Prismatic correction of convergence insufficiency in a group of European school children with reading difficulties. 2011, European Academy of Optometry and Optics, Prague, Research Poster,

36.Brautaset, R.L. and A.J.M. Jennings, Effects of Orthoptic Treatment on the CA/C and AC/A Ratios in Convergence Insufficiency. 2006, Invest Ophthalmol Vis Sci 47(7),

37.Schor, C., Imbalanced adaptation of accommodation and vergence produces opposite extremes of the AC/A and CA/C ratios. 1988, Am J Optom Physiol Opt 65(5), p. 341-8

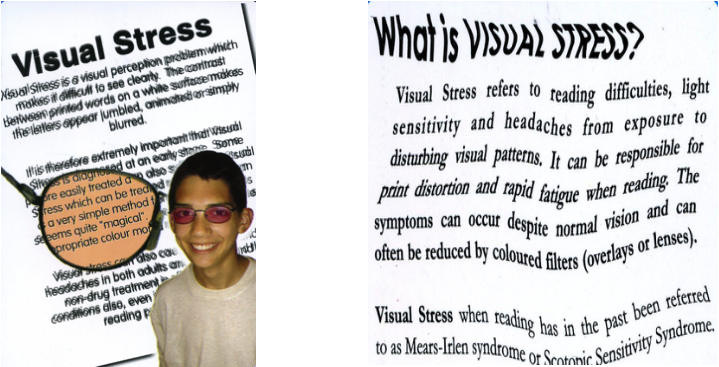

Meares Irlen Syndrom/Visual Stress Syndrom (MisVis)

Können spezielle Farbfiltergläser Kindern mit Lesestörung helfen?

Einleitung

Die Verwendung von getönten Brillengläsern zur Reduzierung von asthenopischen Beschwerden (Anstrengungskomplex beim Sehen) wurde schon vor etwa 200 Jahren, wie Ausstellungsstücke im British Optical Association Museum belegen, durchgeführt. Die erste bekannte wissenschaftliche Arbeit in Zusammenhang mit Dyslexia und getönten Gläsern wurde 1964 von MacDonald Critchley[5] in Form einer Fallstudie veröffentlicht. Er beschrieb den Fall eines Kindes mit Dyslexia welches nicht in der Lage war Wörter auf weißem Hintergrund zu lesen, Wörter auf gefärbtem Papier wurden aber völlig normal gelesen.

1980 publizierte Olive Meares, ein Lehrer aus Neuseeland, eine Arbeit im Journal Visible Language[11] und beschrieb visuelle Wahrnehmungsstörungen einiger Schüler beim Lesen von Text auf weißem Papier welche sich reduzierten als Folien in Grau oder bestimmten Farben über den Text gelegt wurden.

Drei Jahre später las Dr. Helen Irlen, Psychologin aus Kalifornien, einen Bericht in der American Psychological Association[1] Ihrer Studenten welche „Visuelle Verformungen“ beschrieben die bei Benutzung von getönten Gläsern verschwanden. Daraufhin beschäftigte sich Irlen eingehend mit dieser Problematik untersuchte 37 Personen mit visuellen Wahrnehmungsstörungen im Zusammenhang mit Lesen, bei 31 dieser Personen wurden die Wahrnehmungsstörungen mit Farbfolien über den zu lesenden Text beseitigt[10]. Weiters beobachtete Irlen, dass bei allen Personen eine andere Farbe zur Verbesserung des Lesens führte. Bei den meisten Personen wurde bei einer bestimmten Farbe eine deutliche Verbesserung aber bei einer anderen Farbe eine Verschlechterung beim Lesen beobachtet. Iren entwickelte daraufhin ein System von „Overlays“, also von Farbfolien in bestimmten Tönungen, welche bei Personen mit visuellen Wahrnehmungsstörungen beim Lesen einzeln oder in Kombination (mehrere Farbfolien übereinander) über den zu lesenden Text (schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund) gelegt werden. Weiters beschäftigte sich Irlen mit der Verwendung von getönten Brillengläsern. Das Aufkommen der Kunststofflinsen ermöglichte es, diese Brillengläser in allen nur erdenklichen Farben zu tönen. Irlen entwickelte ein Set an speziell getönten Brillengläsern welche, einzeln oder in Kombinationen vorgehalten, eine Vielzahl an Tönungen für die Messprozedur und zur Evaluierung der richtigen Tönung bei Personen mit visuellen Wahrnehmungsstörungen in Verbindung mit Lesestörung ergab.

Olive Meares und Dr. Helen Irlen waren aber keine Ophthalmologen oder Optometristen. Beide konnten zwar beobachten, dass präzise Tönungen bei visuellen Wahrnehmungsstörungen in Zusammenhang mit Lesestörungen oft hilfreich sind, weitere Forschungen zur Suche anderer visueller Ursachen wurden aber von ihnen nicht vollzogen. Visuelle Wahrnehmungsstörungen in Zusammenhang mit Lesestörungen oder Dyslexia haben aber unterschiedliche Ursachen. Irlen konnte zwar mit Farbfolien oder mit getönten Brillengläsern in vielen Fällen eine deutliche Verbesserung des Lesens erreichen, in einigen Fällen aber nicht. Weiters konnten weder Meares noch Irlen den Grund für die oft resultierende Verbesserung der Leseperformance bei Benutzung bestimmter Tönungen erklären.

Die Irlen-Methode ist hauptsächlich im Bereich der Psychologie, Schulpsychologie sowie in der Schulpsychotherapie in Zusammenhang mit Lesestörung verbreitet, in der Ophthalmologie sowie in der Optometrie ist diese Methode aber so gut wie nicht verbreitet.

Gleichzeitig weisen zahlreiche Studien aus dem Arbeitsbereich der Ophthalmologie und Optometrie nach, dass bei Kindern mit Lese- und Schreibstörung auch binokulare Sehstörungen sowie Störungen der Akkommodation, der Konvergenz und/oder der akkommodativen Konvergenz vorliegen und das sich die Leseperformance mit geeigneten Maßnahmen wie Visualtraining oder Versorgung mit dioptrischen oder dioptrisch- prismatischen Lesebrillen signifikant verbessern lässt[2, 4, 6, 9, 13, 14].

Um 1990 entwickelte Professor Arnold J Wilkins in London den Colorimeter. Mit diesem Gerät sind die exakte Farbbestimmung sowie die Bestimmung der Farbsättigung bei Personen mit MisVis möglich. Weiters fanden für die weiteren Forschungen von Professor Arnold J Wilkins und Professor Bruce JW Evans auch alle optometrischen Messungen zur Evaluierung von binokularen Störungen sowie Störungen der Akkommodation, der Konvergenz und der akkommodativen Konvergenz Einzug.

Grundlagen des Intuitive Colorimeter Systems

Der Pattern-Glare-Test

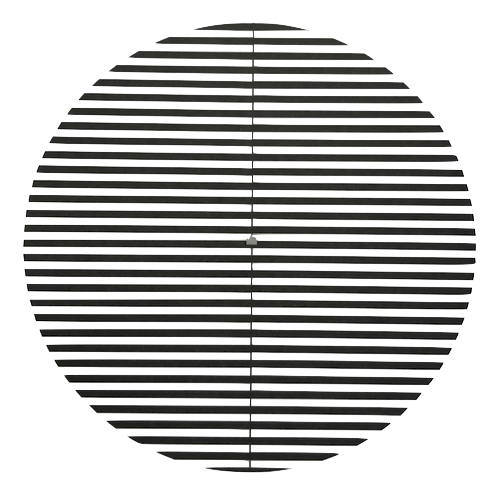

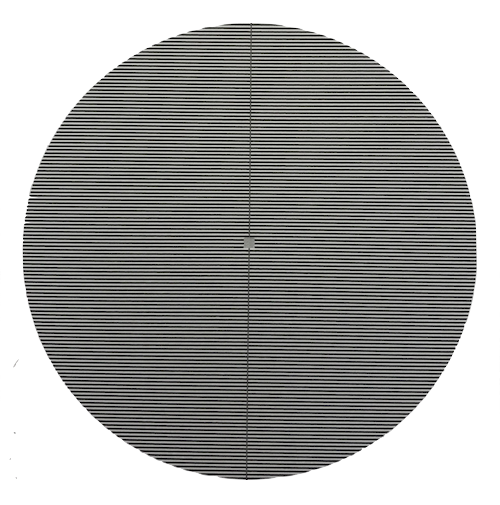

Wilkins beschreibt in seinen Buch Visual Stress[15] die Beobachtung von Patienten mit photosensitiver Epilepsie. Er weist darauf hin, dass diese Patienten nicht nur auffallend häufiger auf flackerndes Licht einer bestimmten Frequenz teilweise heftig reagierten sondern dass sie weiters bei der Betrachtung bestimmter geometrischer Schwarz-Weiß-Muster visuelle Phänomene wie Scheinwahrnehmung von Farben, Verformungen, Bewegungen wahrgenommen hatten als normale Beobachter[17]. Auch Personen mit diagnostizierter Migräne reagierten in ähnlicher Weise auf bestimmte geometrische Muster. Weitere Experimente von Wilkins brachten das Ergebnis, dass mit unterschiedlichen geometrischen Mustern auch unterschiedlich Reaktionen photosensitiver Personen einhergingen[12]. Am unangenehmsten wurden von diesen Patienten horizontale Streifen im Vollkontrast Schwarz Weiß in einem bestimmten Abstand empfunden. Daraus entwickelte sich der Pattern Glare Test[16]. Der Pattern Glare Test wird in 40 cm Abstand benutzt und besteht aus drei separat dargebotenen Mustern (Abbildung 1 bis 3). Jedes Bild zeigt ein Streifenmuster im Vollkontrast Schwarz-Weiß und wird binokular betrachtet. Bei zentraler Fixation in 40 cm Abstand wird in beiden Augen ein etwas größerer Bereich als die Fovea abgedeckt.

Muster 1 entspricht einer Ortsfrequenz von 0,5 Zyklen pro Grad Sehwinkel (0,5 cpd spatial frequency), Muster 2 entspricht 3 cpd und Muster 3 entspricht 12 cpd.

Warnung:

Personen mit Migräne und/oder Epilepsie sollten die folgenden Abbildungen nicht betrachten!

Abb. 1. Muster 1 entspricht 0,5 cpd.

Abb. 2. Muster 2 entspricht 3 cpd.

Abb. 3. Muster 3 entspricht 12 cpd.

Es wird beim Betrachten jedes Bildes des Pattern Glare Testes nachgefragt ob Scheinwahrnehmungen wie Farben, Durchbiegung der Linien, verschwimmen der Linien, schimmern oder flackern der Linien, verblassen der Linien, unangenehmes Gefühl, Anstrengungsgefühl oder Schmerzen in den Augen oder ähnliches wahrgenommen beziehungsweise empfunden werden.

Die wissenschaftliche Auswertung zahlreicher Studien zeigt, dass Personen mit visuellen und photosensitiven Wahrnehmungsstörungen signifikant häufig im Ortsfrequenzbereich des Pattern 2 Testes, also bei 3cpd, erhebliche Scheinwahrnehmungen haben[8]. Diese Ortsfrequenz entspricht etwa der Druckgröße und dem Zeilenabstand von üblichen Buchdruck[8]. Mit anderen Worten: Ergeben sich bei Personen beim Pattern Glare Test Scheinwahrnehmungen, dann zeigen diese so gut wie immer auch beim Lesen von schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund in der jeweiligen Ortsfrequenz[7] Wahrnehmungsstörungen. Abbildung 4 zeigt einen üblichen Text auf der linken Seite und den Pattern Glare Test Muster 2 in der Mitte. Verursacht Muster 2 des Pattern Glare Testes Scheinwahrnehmungen, dann werden diese Wahrnehmungsstörungen auch bei jeden Text der gleichen Ortsfrequenz auftreten (siehe rechte Darstellung des Textes in Abb. 4, und Abb. 5).

Abb. 4. Der linke Teil der Darstellung zeigt Textzeilen eins üblichen Drucktextes welcher etwa die gleiche Ortsfrequenz aufweist wie Muster 2 des Pattern Glare Test’s. Der rechte Teil der Darstellung zeigt wie der Text bei Personen mit Wahrnehmungsstörungen aussehen könnte. Abbildung Wilkins AJ, Allen PM, Evans BJW. Coloured Filters – How They Work? 2004, Vision and Reading Difficulties 4

Abb. 5. Abbildung 5 zeigt das übliche Aussehen von Text bei Visual Stress mit starker Verformung (Distorsion). Abbildung Cerium Colorimetrie Folder.

Weiters weisen zahlreiche Studien nach, dass diese Wahrnehmungsstörungen mit Farbfiltern deutlich herabgesetzt werden[3]. Um den möglichst besten Verbesserungseffekt zu erzielen muss aber individuell für jeden betroffenen Patienten die möglichst exakte Farbwellenlänge und die exakte Farbsättigung evaluiert werden. Diese Prozedur ist sehr zeitaufwendig. In der Messprozedur hat sich vor der Durchführung der Colorimetrie die Durchführung des Pattern Glare Testes bewährt.

Overlays versus Colorimeter

Overlays

Unter Overlays versteht man dünne Kunststofffolien in unterschiedlichen Farben. Der Vorteil von Overlay Systemen ist die Kostengünstigkeit (Abbildung 6).

Abb. 6. In der Abbildung wird dem Patienten auf beiden Seiten der Rate of Reading Test dargeboten, es werden zwei unterschiedlich getönte Overlays miteinander verglichen. Es können beide Farben objektiv miteinander verglichen werden indem die richtig gelesene Wortanzahl pro Minute und pro Tönung gemessen wird. Weiters kann auch subjektiv verglichen werden welche Tönung dem Patienten Angenehmer erscheint und bei welcher Tönung der Text subjektiv deutlicher, angenehmer zu lesen ist. Die Bessere Folie bleibt liegen, die andere wird gegen eine andere Tönung getauscht und die Prozedur wird wiederholt. Abbildung Cerium Colorimetrie Folder.

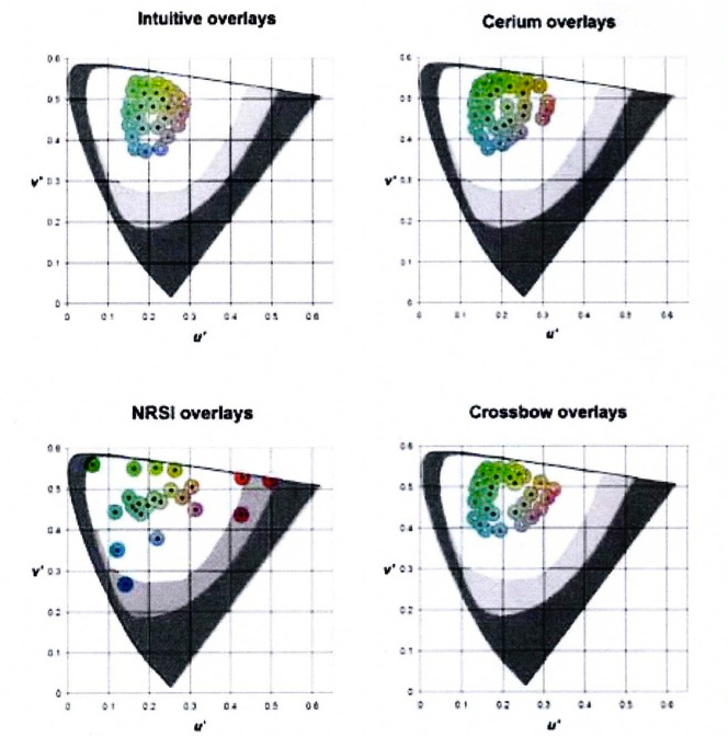

Mit wenigen Grundfarben können durch Benutzung einzelner Folien oder Kombinationen unterschiedlicher Farben bis zu 20 Farben zusammengestellt werden. Leider decken die Overlays nur einen sehr kleinen Bereich aller möglichen Farbmöglichkeiten ab (Abbildung 7). Sollte eine Kombination aus zwei oder mehreren Folien notwendig sein, dann ergibt sich der Nachteil von erheblichen Lichtverlust durch Reflexion sowie durch zerkratzen und verschmutzen der Folien.

Abb. 7. Die Abbildung zeigt die Farbverteilung von Overlays vier unterschiedlicher Hersteller. Abbildung Wilkins AJ, Allen PM, Evans BJW. Coloured Filters – How They Work? 2004, Vision and Reading Difficulties 3

Colorimeter

Die Colorimetrie wird im völlig abgedunkelten Raum durchgeführt. Der Proband schaut auf die im Gerät befindliche Texttafel, diese wird mit einer speziellen Tageslichtlampe beleuchtet. Am Drehrad ist eine Farbe eingestellt, diese Farbe wird nach 5 Sekunden mit dem Schieberegler zur Einstellung der Farbsättigung aktiviert, der Proband sieht die Texttafel nun in der eingestellten Farbe bei einer Sättigung von 25%. Nach etwa fünf Sekunden wird wieder das weiße Tageslicht eingestellt. Der Proband soll nun subjektiv entscheiden ob die Texttafel mit eingestellter Farbe oder mit eingestelltem Tageslicht besser, deutlicher, angenehmer wahr. Dieser Vorgang wird mit zahlreichen Farbeinstellungen durchgeführt (Abbildung 8).

Abb. 8. Intuitive Colorimeter Mark 3. Abbildung Cerium Colorimetrie Folder.

Es hat sich in der Arbeit mit betroffenen Kindern die Anwendung eines Punktebewertungssystems bewährt. Wird die Texttafel bei einer eingestellten Farbe besser gesehen, dann soll das Kind zwischen 1 und 10 Punkte vergeben wobei 1 Punkt die Bedeutung hat das der Text ein klein wenig besser gesehen wird und 10 Punkte bedeuten das der Text unvergleichbar sensationell besser gesehen wird. Damit lässt sich doch recht rasch die „Beste“ Farbe finden. Danach wird in der gefunden Farbe die Sättigung eingestellt. Es soll der geringste Sättigungsgrad (hellste Einstellung) der besten Farbe gefunden werden.

Mit dem Intuitive Colorimeter kann stufenlos jede Farbe des sichtbaren Spektrums sowie mittels eingebauter Aperturblende stufenlos die Farbsättigung eingestellt werden. Der Proband blickt im abgedunkelten Raum durch die Öffnung auf die auswechselbare Texttafel. Über der Texttafel befindet sich eine spezielle Lampe mit Tageslichtemission. Die Lampe ist mit einer Spezialfolie in den Spektralhauptfarben umgeben, diese lässt sich drehen. Das Licht fällt durch eine Aperturblende auf die Texttafel die somit in der eingestellten Farbe beleuchtet wird.

Damit kann wesentlich exakter die Tönung des notwendigen Brillenglases ermittelt werden. Abbildung 7 vergleicht die möglichen Farbkombinationen bei Anwendung von Overlays unterschiedlicher Hersteller. Es ergeben sich zwischen 20 und 30 mögliche Tönungen mit Overlays. Mit dem Colorimeter kann jede Farbe eingestellt werden, die Farbe und Sättigung wird abgelesen und mittels Computer wird die Linsenkombination zur Erreichung der annähernd gleichen Linsentönung berechnet. Daraus ergeben sich über 17000 Möglichkeiten zur Tönung. Abbildung 10 zeigt in der Graphik die steigende Effektivität bei der Anwendung präzisionsgetönter Gläser bei MisVis je mehr Tönungen angewendet werden[18]. Bei 20 möglichen Tönungen wird nur etwa 18% des optimalen Effektes erreicht, bei 1000 Tönungen bereits über 80%[18].

Weiters wird in Zusammenhang mit dem Cerium Intuitive Colorimeter ein sehr umfangreicher Glaskasten mit 50 unterschiedlichen Tönungen geliefert. Der im Colorimeter gefundene Wert wird in den Computer eingegeben und mit einem speziellen Programm wird die Kombination der Farbgläser aus dem Messsatz berechnet welche der eingestellten Farbe im Colorimeter entspricht. Diese Farbe kann dann in die Refraktionsbrille eingegeben werden und der evaluierte Filter kann nochmals subjektiv in Anwendung mit jedem Lesegut getestet werden. Bei subjektiver Bestätigung kann ein Brillenglas in der nötigen Brillenstärke und in der Präzissionstönung bestellt werden (Abbildung 11).

Referenzen

- Successful treatment of learning difficulties. . The Annual Convention of the American Psychological Association 1983, Anaheim California.

- Abdi S, Brautaset R, Rydberg A, Pansell T: The influence of accommodative insufficiency on reading. Clin Exp Optom 2007, 90(1):36-43.

- Allen PM, Gilchrist JM, Hollis J: Use of visual search in the assessment of pattern-related visual stress (PRVS) and its alleviation by colored filters. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008, 49(9):4210-4218.

- Borsting E, Rouse MW, De Land PN: Prospective comparison of convergence insufficiency and normal binocular children on CIRS symptom surveys. Convergence Insufficiency and Reading Study (CIRS) group. Optom Vis Sci 1999, 76(4):221-228.

- Critchley M: Developmental Dyslexia. London, Whitefriars Press 1964.

- Dusek W, Pierscionek BK, McClelland JF: A survey of visual function in an Austrian population of school-age children with reading and writing difficulties. BMC Ophthalmol 2010, 10:16.

- Evans B, Cook A, Richards I, Drasdo N: Effect of pattern glare and coloured overlays on a simulated reading task in dyslexics and normal readers. Optometry and Vision Science 1994, 71(10):619-628.

- Evans B, Stevenson S: The Pattern Glare Test: a review and determination of normative values. Ophthalmic Physiol Opt 2008, 28:295-309.

- Evans BJ, Drasdo N, Richards IL: Dyslexia: the link with visual deficits. Ophthalmic Physiol Opt 1996, 16(1):3-10.

- Irlen H: Reading by the colors: overcoming dyslexia and other reading disabilities through the Irlen method, 1 edn. New York: Avery Publishing Group; 1991.

- Meares O: Figure background, figure brightness, figure contrast and reading disabilities. Visible Language 1980, 14:13-29.

- Nulty D, Wilkins A, Williams J: Mood, pattern sensitivity and headache: a longitudinal study. Psychological Medicine 1987, 17:705-713.

- Palomo-Alvarez C, Puell MC: Accommodative function in school children with reading difficulties. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008, 246(12):1769-1774.

- Sterner B, Gellerstedt M, Sjostrom A: Accommodation and the relationship to subjective symptoms with near work for young school children. Ophthalmic Physiol Opt 2006, 26(2):148-155.

- Wilkins A: Visual Stress. Oxford: Oxford University Press; 1995.

- Wilkins A, Evans B: Pattern Glare Test. 2001.

- Wilkins A, Nimmo-Smith M, Tait A, McManus C, Della Sala S, Tilley A, Arnold K, Barrie M, Scott S: A neurological basis for visual discomfort. Brain 1984, 107:989-1017.

- Wilkins A, Sihra N, Nimmo-Smith M: How precise do precision tints have to be and how many are necessary? Ophthalmic Physiol Opt 2005, 25:269-276.